CONCEPTUALISATION SYSTEMIQUE DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE

A SYSTEMIC CONCEPTUALISATION OF BUSINESS INTELLIGENCE

Auteur (s) : Soukaina MOUKANE et Khalid RGUIBI

Catégorie : Sciences économiques et de gestion

Mis en ligne le 07 mars 2023

MOUKANE Soukaina

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail

RGUIBI Khalid

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail

Résumé

Cet article se penche sur un travail de conceptualisation systémique faisant revivre la dimension éclipsée de l’intelligence économique (étatique) à travers l’exploration d’un nouveau terrain de recherche jusque-là inexploré. Il s’agit essentiellement de l’adaptation de la pratique d’intelligence économique aux organisations publiques non marchandes. Une telle approche implique nécessairement une extension du champ d’application de l’intelligence économique.

Mots clés : Intelligence économique, systémique, organisation publique non marchande

Abstract

This article focuses on a systemic conceptualisation work reviving the eclipsed dimension of (state) business intelligence through the exploration of a new and hitherto unexplored research field. It is essentially the adaptation of the practice of economic intelligence to non-market public organisations. Such an approach necessarily implies an extension of the field of application of economic intelligence.

Keywords : Business intelligence, systemic, public organization

- Introduction

L’essor contemporain de l’intelligence économique, en tant que pratique moderne de gestion stratégique de l’information, est sans nul doute lié au développement hyperbolique de l’information causée principalement par l’avènement et l’intensification et le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ayant favorisé le passage d’une économie industrielle basée sur des ressources matérielles à une économie dite de l’information basée quant à elle sur des ressources immatérielles.

Les organisations publiques ne se trouvent pas épargnées des contraintes liées à l’avènement de cette nouvelle économie.Pire encore, l’impact sur ce type d’organisation est beaucoup plus conséquent que celui subi par des organisations opérant dans le champ marchand vu les missions d’ordre sociéconomique qui leur incombent et la place croissante qu’elles ne cessent d’occuper dans les sociétés modernes.

Le présent article a pour objectif de proposer une définition systémique de l’intelligence économique (IE) en la présentant comme une nouvelle pratique managériale au service des organisations publiques non marchandes.

A l’issu des différentes analyses et relectures des pratiques de l’IE, force est de constater qu’il est possible de conceptualiser et modéliser par abstraction déductive cet ensemble de données, d’observations dont la capitalisation jettera les fondements d’une théorisation et d’une modélisation de l’IE dans le cadre d’une approche systémique.

- Choix de la systémique comme approche de conceptualisation

Par conceptualisation on entend une construction abstraite et simplifiée d’idées à partir de notre compréhension du monde. Fondée sur l’ensemble des principes théoriques expliquant la systémique, (Ladrière, J., 2010), explique que la notion de système apparaît dans deux types de contextes très différents : d’une part, lorsqu’il s’agit d’une forme de discours théorique proposant certains concepts et, d’autre part, lorsqu’il est question d’étudier la structure et l’évolution de certaines entités « complexes ».

Notre vision systémique de l’IE s’inscrit dans un contexte systémique, visant à proposer des concepts managériaux adaptés à la réalité des organisations publiques non marchandes.

Cette approche se révèle la plus appropriée dans la conceptualisation de l’IE dans la mesure où elle permet de dépasser la vision parcellaire de l’approche fonctionnelle liée, quant à elle, à une représentation cartésienne des pratiques informationnelles de l’IE, répondant ainsi aux exigences de transversalité et complexité qu’impose ce concept.

- Qu’entendons-nous par approche systémique ?

Epistémologiquement parlant, la systémique est une nouvelle façon de voir la réalité du monde, en s’efforçant de prendre en compte ses caractéristiques précédemment ignorées comme l’instabilité, l’ouverture, la fluctuation, le chaos, le désordre, le flou, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté, le paradoxe, qui sont l’apanage de la complexité (Bagaoui, 2006)

Jean Ladrière propose une grille interprétative déterminant le système considéré à partir de six questions qui mettent en œuvre les concepts fondamentaux d’une proposition systémique.

- quelque chose (l’objet complexe présumé identifiable),

- qui dans quelque chose (en interaction avec son environnement, le milieu extérieur),

- pour quelque chose (dans le cadre d’un but, d’une finalité, d’un projet),

- fait quelque chose (mène une action),

- par quelque chose (organisée autour d’une structure globale et de moyens),

- qui se transforme dans le temps (en évoluant).

Ces éléments doivent permettre de repérer un système. Il s’agit en quelque sorte de poser les bases d’une modélisation systémique de l’intelligence économique. Nous avions décrit l’IE comme constituant l’ensemble des pratiques informationnelles existantes au sein d’une organisation, gouvernant les flux informatifs en circulation, en vue de l’atteinte d’une finalité. L’emploi de la grille de Ladrière permet à la fois de confirmer notre orientation systémique opérée pour la définition de l’IE et de fournir une interprétation systémique de la définition ainsi conçue, pour démontrer d’une manière intelligible les éléments induits associant les différents sous-processus.

3. IE, proposition d’une définition systémique de l’intelligence économique

En nous inspirant des principes de base de la systémique, représentés sous le triptyque : intrants, processus de transformation et extrants. Une telle approche permettra à l’IE de devenir une capacité organisationnelle dépassant l’énumération de fonctions (veille-protection et influence) grâce notamment, au précepte d’interdépendance garantit par l’approche systémique. En effet, Le système se caractérise à la fois par une aptitude à créer des interdépendances entre des actions semblant éloignées mais également par une considération de l’impact de l’environnement sur son fonctionnement interne (Saussois, 2007), en rapprochant finalement le fonctionnement de l’organisation de celui du cerveau humain. En somme, cette approche systémique permet à l’intelligence économique de créer une synergie entre les différentes fonctions informationnelles qui peuvent avoir une existence isolée au sein de l’organisation.

Une conceptualisation systémique de l’IE consistera donc à cheviller, dans une architecture systémique, les fonctions clefs de l’intelligence économique de sorte qu’on aboutisse à la création d’une certaine articulation entre ses fonctions, lesquelles pourraient avoir une existence isolée ou parcellaire au sein des organisations.

Un tel cadre théorique nous permettra d’élargir le champ d’application de l’IE, en essayant d’offrir une réponse managériale aux nouvelles problématiques engendrées par l’économie d’information auxquelles sont confrontées les administrations publiques.

Nous adhérons de ce fait, aux principaux préceptes systémiques de pertinence (la réalité n’existe pas en soi, en dehors de celui qui l’énonce. Elle est donc le reflet de ses intentions d’ouverture (convenir que toute représentation est partisane et que l’objectivité, liée à l’exhaustivité d’un recensement des éléments à considérer, est illusoire) et interactionniste (va au contraire tenter de recenser l’ensemble des éléments avec lesquels l’objet considéré est en relation, afin de les prendre en compte. L’objet d’étude se voit comme une partie immergée d’un ensemble.

En effet, notre intention déclarée consiste à définir l’IE selon une approche managériale basée sur des concepts managériaux en veillant à établir une articulation entre les concepts choisis. Cependant, nous n’ambitionnons pas d’épouser à la lettre la démarche systémique. A cet égard, nous ne cherchons pas à respecter le précepte téléologique puisqu’en fonction du précepte de pertinence, il ne sert pas notre intention. Toutefois, il est à signaler que l’approche systémique inspirera largement notre vision de conceptualisation à travers notamment les préceptes régissant la systémique cités précédemment.

Nous avons donc cherché à identifier trois paramètres fondamentaux basés sur les préceptes de l’approche systémique sans lesquels toute conceptualisation systémique de l’intelligence économique sera vouée à l’échec, à savoir : un objet, un moyen et une finalité.

Ces paramètres seront reliés à des concepts managériaux gravitant autour des fonctions informationnelles permettant in fine de construire dans leur globalité une définition managériale de l’intelligence économique. Marcon et Moinet (2006, p. 9) disaient « Définir, c’est entourer de mots un terrain vague d’idées ». Dans les paragraphes qui suivent nous allons décliner le contenu de chaque paramètre à part.

| Tableau 1. Interprétation systémique de l’IE selon la grille de Ladrière | |

| Un système est | Intelligence économique |

| Quelque chose (n’importe quoi, présumé identifiable) | l’intelligence économique |

| Qui dans quelque chose (son environnement) | une organisation publique |

| Pour quelque chose (un but, une finalité, un projet) | création de valeur |

| Fait quelque chose (une activité) | gère les flux informatifs |

| Par quelque chose (une structure, des moyens) | la gouvernance des pratiques informationnelles |

| Qui se transforme dans le temps (évolution) | en s’adaptant continuellement à son environnement global |

Source: Elaboration propre, inspirée des travaux de Ladrière

3.1. La gouvernance stratégique de l’information comme objet systémique de l’intelligence économique

Aborder la gouvernance stratégique de l’information comme objet de l’IE, revient tout d’abord à définir dans un premier tempsle concept de « la gouvernance », de façon concise et brève loin de toute immersion dans le champ du fameux terme de « gouvernance ».

« La gouvernance de l’information, est de plus en plus intégrée dans la gouvernance des organisations qui considèrent que l’information est un enjeu vital. Certes, posséder la bonne information au bon moment a toujours été un enjeu stratégique, mais désormais les contraintes juridiques, la surabondance de l’information et les coûts qu’elle engendre rendent impératif d’en maîtriser les flux. »(Smallwood et Robert, 2014). Elle succède progressivement à celui de management de l’information. Cette forme de management transversal trouve un écho particulier dans la bonne gestion de l’information, enjeu devenu majeur à l’ère de l’économie du numérique.

En intégrant le processus de l’IE comme objet, la pratique de l’IE se positionne comme démarche structurée, globale et transversale. Elle est « une machine à construire des ponts et à relier des experts entre eux» (Gouvinfo, 2012, p.8), permettant ainsi de maîtriser l’ensemble des gisements d’informations à l’échelle de l’organisation.

La gouvernance de l’information permet donc, grâce à ces facultés transversales, de mieux représenter l’IE dans sa vision globale de gestion informative.

il s’agit par conséquent de couvrir un champ plus large en apportant des réponses aux besoins et à la volonté des organisations publiques de mieux appréhender l’information afin de faire face aux défis croissants de la gestion des flux informatifs.

Il représente grâce à son caractère transversal une formidable opportunité de mettre la gestion de l’information sur le devant de la scène. En effet, elle ne se résume pas seulement à gérer les données en circulation, ni à leur management. Elle en traduit plutôt le nécessaire dépassement au sein d’une démarche globale qui articule l’organisation ainsi que les modes opératoires des organisations publiques classiques.

La mobilisation du concept de gouvernance dans un cadre systémique d’intelligence économique apparaît non pas comme une réponse évidente aux problématiques informatives engendrées par le nouveau contexte économique, mais comme un mode de gouvernance incontournable.

3.2. La création de la valeur comme finalité systémique de l’IE

Les éléments matérialisant les composants constitutifs d’un système, viennent d’être développés autour des entrées du système : données, du processus de transformation : gouvernance d’information à travers les pratiques informationnelles et des sorties qui matérialisent la finalité d’un système, justifiant même son existence.

L’organisation des relations existantes entre les composants d’un système suit une logique guidée entièrement par la finalité du système. Joël de Rosnay montrent que le système, et notamment son organisation, est déterminé par sa finalité comme un « ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but » (Rosnay, 1975).

Dans la cadre de notre vision systémique de l’IE, nous avons choisi de conférer à l’IE une finalité beaucoup plus large et inclusive plutôt que la simple finalité classiquement admise, celle de prise de décision définie par presque la majorité des travaux sur le sujet, et plus particulièrement par les adeptes de l’approche fonctionnelle. L’intelligence économique, comme toute autre pratique managériale trouve sa finalité dans la création de la valeur, une notion qui apparaît comme objectif fondateur de tout acte de gestion. La valeur apparaît comme une notion structurante des sciences de gestion, permettant d’ancrer l’intelligence économique en tant qu’outil important au service des organisations. Et vu la nature institutionnelle et organisationnelle des organisations du secteur public, seules la valeur organisationnelle et partenariale feront l’objet d’étude.

3.2.1. La valeur organisationnelle

La notion de valeur organisationnelle doit s’entendre au sens de la qualité du management des flux informatifs. A l’ère de l’économise de l’information, ce paradigme de valeur constitue un véritable potentiel de l’organisation, une fois maîtrisée.

Retenir que l’information est au centre de la valeur organisationnelle, nous pousse à nous interroger sur les pratiques permettant la maîtrise de cette dernière. Certains auteurs traitent cette question de création de valeur organisationnelle au moyen des processus organisationnels, des problèmes liés à la prise de décision (Hoarau et Teller, 2001).

Appliquée à la création de valeur, cela signifie que la création de la valeur organisationnelle ainsi définie, passe par la maîtrise des flux informatifs, en plaçant l’information comme une ressource stratégique dont la maîtrise contribuera à la création de ladite valeur.

L’aptitude à créer de la valeur organisationnelle provient donc de la capacité de l’organisation à maîtriser ses processus de production de l’information. Elle repose donc sur des compétences organisationnelles en mesure de gérer les processus : de collecte, de traitement, d’analyse, de sauvegarde et de partage de l’information. En somme, aux problèmes liés à la gouvernance des flux informatifs.

3.2.2. La valeur partenariale

Soutenons que la valeur organisationnelle (VO) contribue à la valeur partenariale (VP), nous cherchons à apprécier l’influence des mécanismes de gouvernance des flux informatifs dans le cadre d’un système d’intelligence économique, sur la création de valeur partenariale dans les organisations publiques non marchandes (OPNM). A travers un modèle qui considère que la création d’une valeur organisationnelle soutient une création de valeur partenariale (CVP). Cette valeur provient donc de la capacité de l’organisation à maîtriser ses flux informatifs en vue d’assurer la diffusion et le partage d’une information pertinente, comprise et facilement accessible.

Les organisations publiques évoluent dans un contexte très changeant tant au niveau de la place qu’occupe l’usager dans le service public que par rapport à l’importance prise par le service associé lors de la réalisation de la prestation publique (Bartoli et Hermel, 2006). Fournir des prestations de services de qualité aux usagers, en plaçant l’usager au cœur de la mission et des préoccupations de l’Administration, qui est d’ailleurs une priorité nationale des administrations publiques marocaines.

Les OPNM sont désormais tenues de dispenser une prestation personnalisée et adaptable continuellement aux évolutions de leur environnement, dégageant ainsi de la valeur profitable à l’ensemble des partenaires, à travers un processus continu de création de valeur organisationnelle.

La création de valeur partenariale se voit au centre même de la vocation et de la raison d’être d’une organisation publique.

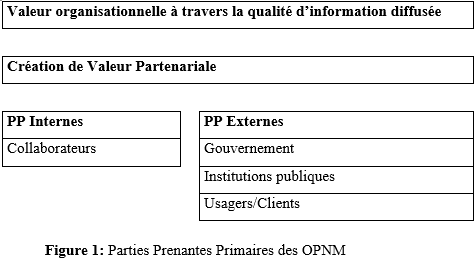

3.2.2.1. L’identification des parties prenantes (PP)

Les travaux de Lépineux (2003) proposent de distinguer entre : les actionnaires, les partenaires opérationnels (clients, fournisseurs, banques et compagnies d’assurance), les PP internes (salariés et syndicats) et la communauté sociale (pouvoirs publics, ONG, etc.).

Cette classification, bien que valable dans le contexte des organisations privées ou marchandes, elle ne l’est pas pour les organisations publiques non marchandes. En effet, certaines classes se trouvent exclus du champ des organisations non marchandes, tel est le cas des actionnaires.

Pour ce qui est de notre cas de figure, on suggère classifier les parties prenantes en deux classes les PP primaires et PP secondaires, rejoignons en quelque sorte la proposition de classification de Carroll et Näsi (1997, p. 46-51). Dans le cadre même de ces deux classifications, on distingue entre ceux qui méritent une attention particulière en ce qui concerne leur sensibilité au processus de création de valeur partenariale qu’on qualifiera de parties prenantes internes/externes primaires qui ont une relation contractuelle avec l’organisation et ceux secondaires qui, malgré l’influence potentielle qu’ils peuvent générer dans le processus de création de valeur partenariale, ne suscitent pas notre intérêt dans la présente recherche. Nous nous limitons au niveau de notre étude aux PP primaires que ce soit en interne ou en externe. Ci-dessous une figure illustrant notre conception des PPP ainsi retenues.

Une fois la création de valeur organisationnelle est assurée à l’intérieur de l’organisation via une gouvernance systémique des flux d’information, une valeur partenariale se voit donc créée.

L’information est non seulement une ressource organisationnelle qui assure la circulation d’une information pertinente, mais aussi une ressource qui garantit les liaisons avec son environnement global, représenté par ses différentes parties prenantes. Ce lien n’est donc de qualité que si l’on arrive à créer de la valeur partenariale à la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes.

Rapportée aux parties prenantes ainsi identifiées, la CVP pour les collaborateurs visera à fournir de l’information pertinente au moment opportun tout en assurant une circulation fluide et claire à tous les niveaux de l’organisation. Vitt et al. (2002), estiment que l’IE va devenir un investissement de plus en plus rentable à l’avenir et les organisations comprendront que la procession d’une information pertinente permettra une meilleure capacité à leurs collaborateurs.

Pour les usagers, la CVP tâchera à fournir une prestation de service de qualité avec une communication transparente, claire, facilement compréhensible et adaptée à leurs besoins. Surtout quand on sait que les usagers se heurtent à l’existence de procédures administratives dépourvues de base légale (OCDE, 2019, p.67). Il arrive en effet que soient exigées des pièces et des formalités non prévues par les textes législatifs.

Pour le gouvernement, elle visera à fournir et soutenir le processus de préparation des lois et règlements par la communication d’informations fiables.

Pour les institutions publiques évoluant dans l’ère du digital et des réseaux, qui augmentent les interactions et la masse d’information échangées, la CVP veillera à assurer l’échange d’information pertinente avec l’ensemble des acteurs institutionnels dans un cadre transversal et transparent.

L’enjeu majeur et largement dominant consiste à organiser l’accès et le partage de l’information et des connaissances, grâce à la mobilisation de la gouvernance de l’information comme objet d’une approche systémique de l’IE, cette dernière permettra de s’assurer que les systèmes internes répondent tout en s’adaptant en permanence aux besoins des parties prenantes internes (métiers) et externes (partenaires) de l’organisation par une meilleure circulation de l’information pertinente (CVO).

4. Notre proposition systémique de l’IE et sa portée

Partant de la démarche systémique poursuivie, nous définissons l’IE comme :

« Une capacité systémique de gouvernance des flux informatifs, contribuant à la création de valeur organisationnelle dans une perspective étendue aux partenaires, facilitant une certaine dynamique quant à l’adaptation de l’organisation à son environnement global ».

La proposition définitionnelle nous permet de souligner quelques grands traits caractéristiques de l’IE:

-La gouvernance stratégique de l’information : la vocation de l’intelligence économique est d’être un mode de gouvernance au service des collaborateurs visant à assurer la circulation de l’information pertinente par la fédération des efforts déployés en matière d’information ;

-La maîtrise du capital informationnel : La démarche d’IE via la gouvernance stratégique de l’information contribuera à la maîtrise du capital informationnel par la maîtrise des différents risques de l’infobésité informationnelle ;

-La capacité systémique : L’intelligence économique n’a pas été pensée selon une approche fonctionnelle, mais systémique qui pourrait assurer une dynamique et une certaine synergie entre les différentes pratiques informationnelles, lesquelles peuvent avoir une existence isolée au sein de l’organisation. L’objectif étant d’éviter les risques qui pourraient être engendrés par une gestion partielle de l’information.

-La création de valeur : Ce point mérite de notre part plus de détail. Nous y reviendrons par la suite pour montrer que la finalité de l’IE est beaucoup plus globale.

-La performance organisationnelle : L’IE est appelée à améliorer la performance organisationnelle des OPNM par la création de valeur organisationnelle susceptible d’enrichir le capital informationnel par l’information pertinente et d’assurer une meilleure circulation de cette dernière.

5. Modélisation de la définition systémique de l’intelligence économique

La modélisation est le processus qui conduit à l’élaboration et à la construction intentionnelle d’un modèle, c’est-à-dire à la représentation ou à la transcription abstraite d’une réalité perçue complexe (Le Moigne, 1999).

La modélisation ne procède pas d’une technique établie et sa dimension universelle reste limitée par le degré de subjectivité qui accompagne toute représentation. Il s’agit d’un art qui nécessite beaucoup de souplesse de la part du modélisateur (Durand, 2010). Il convient donc de modéliser notre perception systémique de l’IE.

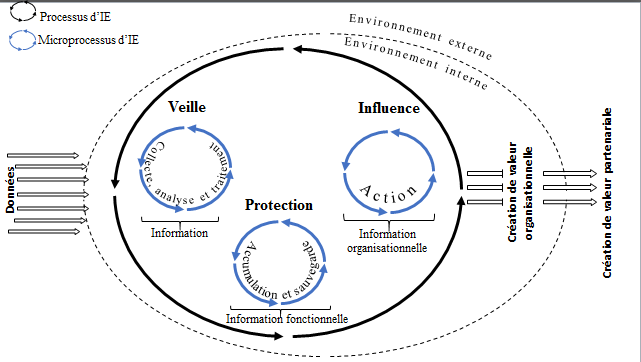

Figure 2: Modélisation de la définition systémique de l’IE

Source : Elaboration propre

L’IE se décrit comme une capacité systémique organisationnelle de l’ensemble de pratiques informationnelles qui peuvent être regroupées en trois processus : veille, protection et influence/lobbying.Chacun constitue un sous processus d’un système global d’IE. L’IE se voit donc comme la résultante d’un trio en interaction dynamique fondée sur une hiérarchie et une logique transversale et connective qui agrègent vers une finalité.

La représentation de l’IE comme un système constitué de sous-systèmes met en évidence les interrelations existantes entre ces sous-systèmes. « Tout système peut donc être représenté par un système d’actions multiples, ou par un processus qui peut être un enchevêtrement de processus. »(Le Moigne, Ibid).

5.1. L’organisation du système

Le système est ouvert et dynamique avec son environnement, fonctionnant selon un mode opératoire (processus) qui entretient des relations avec son environnement global. Les relations entretenues sont matérialisées par les flux d’échange d’informations entre les différentes pratiques informationnelles qui peuvent être soit des flux d’entrées, correspondant à des flux d’information dans ces différents stades, ou états (données-information-renseignement) issus de l’environnement de l’organisation, ou encore de flux de sorties, résultat de chaque sous-système (information-renseignement et intelligence). Chacun des sous-systèmes est modifié en réaction des entrées des flux des sous-processus qui le précèdent ou le suivent la donnée obtenue, formant un ensemble organisé et orienté vers la réalisation d’une finalité interne (CVO) et externe (CVP). Ces finalités orientent les pratiques informationnelles assurées par chacun des sous-processus vers la nécessité de coopérer et d’acter selon une approche transversale et globale de gestion de l’information.

L’IE apparaît à travers ce modèle comme étant un processus en interaction dynamique avec ses composants vers la création de valeur.

Chacun de ces microprocessus fonctionne d’une manière séquentielle : l’entrée, le traitement et la sortie. La sortie de chaque processus constitue l’entrée du microprocessus qui le suit :

Les flux échangés entre les microprocessus retracent le passage d’une information à une intelligence que nous proposons de schématiser de la manière suivante :

Source : Elaboration propre

Elle décrit le processus informationnel parcouru par une donnée depuis son acquisition, sa transformation, son stockage jusqu’à son utilisation à des fins d’intelligence pour la diffuser sous une forme claire au profit des utilisateurs potentiels.

5.2. Organisation des relations entre les microprocessus à travers la gouvernance des flux informatives

La gouvernance de l’information revêt, au regard des pratiques de l’intelligence organisationnelle, un objet important dans une vision systémique de la notion IE.

La gouvernance, au sens de la maîtrise des flux informatifs, joue le rôle de chef d’orchestre, chargé d’organiser, de coordonner et de fluidifier la circulation de l’information entre les différents microprocessus informationnels aux fins d’en faciliter et d’assurer la synergie, quitte à faire évoluer l’ensemble du système vers sa finalité systémique.

Elle est donc un cadre d’organisation systémique par lequel l’organisation sera en mesure de créer un environnement informationnel interne et externe propice d’échange et d’utilisation d’information pertinente entre les différents parties prenantes et dans lequel le risque de la circulation des données sans valeur sera maîtrisable à travers l’analyse et le traitement de ces derniers par l’ensemble des microprocessus rétroactifs.

C’est ainsi que la gouvernance de l’information, vue dans un cadre systémique d’IE, agit sur les rapports informationnels entre l’organisation et son environnement global, à travers la coordination et la gestion des liens existants entre les différents sous-systèmes.

Nous avons cherché à travers cette réflexion àmettre en exergue le volet organisationnel de l’IE dans la gestion des flux informatifs et de montrer que l’IE en tant que pratique managériale peut contribuer à améliorer le processus organisationnel de création et d’échange d’information pertinente. C’est ce qui contribuera sans doute à l’amélioration de la performance organisationnelle à travers la création de valeur.

L’organisation du système dans sa globalité définit l’agencement des rapports existants entre les différents sous-systèmes qui le composent, veille à assurer une complémentarité entre des microprocessus qui sont structurellement différents et suit une logique guidée par l’atteinte de la finalité du système, qui est la création de valeur organisationnelle dans une perspective élargie aux parties prenantes.

Atteindre cette finalité systémique de l’intelligence économique, ne peut alors se réaliser que par l’intégration de l’ensemble des pratiques informationnelles.

6. Conclusion

Nous avons donc à l’issu des différentes analyses et relectures des pratiques de l’IE, essayé de conceptualiser et modéliser par abstraction déductive cet ensemble de données et observations dont la capitalisation pourrait déboucher sur la pose des fondements d’une théorisation et d’une modélisation d’une IE à travers un cadre d’approche systémique.

Il est clair que l’intelligence économique est encore à la recherche de ses fondamentaux, notamment des concepts opératoires sous-jacents, soulignant le lien fort entre théorie et pratique, une cause principale qui explique l’intérêt accru et croissant de conceptualisation du concept (Larivet, 2012).

A ce titre et dans le cadre de la démarche systémique, nous avons proposé les éléments matérialisant les composants constituant d’un système, développés autour des entrées du système : données, du processus de transformation : gouvernance d’information à travers les pratiques informationnelles et des sorties qui matérialisent la finalité d’un système, qui est la création de valeur organisationnelle dans une perspective étendue aux partenaires, motivant l’existence du système ainsi conçu.

Ce constat nous a poussé vers une conceptualisation systémique de la thématique, adaptée aux spécificités des organisations non marchandes dont l’essai de conceptualisation nous a permis de poser les fondements d’une définition obéissant aux règles de l’approche systémique, en la présentant comme « une capacité systémique créatrice de valeur au service des organisations publiques non marchandes. Dans une perspective d’ouverture du champ d’action vers un champ resté jusqu’à présent inexploré.

Bibliographie

(1) LADRIERE, J. (2010). Système (épistémologie), Encyclo dédié Universalis.

(2) Bagaoui, R. (2006). Compte rendu de [La systémique, penser et agir dans la complexité, de Gérard Donnadieu et Michel Karsky (2002), Éditions Liaisons, Paris.] Nouvelles perspectives en sciences sociales, 1(2), 219–224. https://doi.org/10.7202/602474ar.

(3) SAUSSOIS J-M.(2007), « Théories des organisations », Editions La découvert.Marcon,

(4) C. et Moinet, N. (2006). L’intelligence économique. Editions Dunod, p.9.

(5) SMALLWOOD, Robert F. (2014). Information Governance: Concepts, Strategies, and Best Practices. John Wiley &Sons Inc. ISBN 9781118218303. 99-100.

(6) Observatoire de la gouvernance de l’information et 3ORG CONSEIL. (2012). Livre blanc sur la gouvernance de l’informatio. (Consulté le 10 septembre 2019). Disponible à l’adresse : http://www.gouvinfo.org/IAI/livresgouvinfo/ (GOUVINFO 2012, 8).

(7) Aurore, C. (2008). Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. (Rapport de recherche) Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). (Consulté le 01 Janvier 2020). Disponible à l’adresse : https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02150426/document.

(8) Hoarau C. et Teller R. (2001), Création de valeur de l’entreprise et management de l’entreprise, Vuibert.

(9) Bartoli, A. et Hermel, P. (2006).Quelle compatibilité entre « orientation-client » et service public?. Politiques et Management Public, Volume 24, n°3, 13-31.

(10) Lépineux F. (2006). “ Théorie normative des parties prenantes et cohésion sociale”. Décider avec les parties prenantes ,77-88

(11) Carroll A. B., Näsi J., Understanding Stakeholder Thinking: Themes from a Finnish Conference, BusinessEthics: A European Review, Volume 6, n° 1, January 1997, pp. 46-51.

(12) Principes d’administration publique, prestation de services administratifs, Maroc. OCDE (2019). (Consulté le 03 décembre 2021). Disponible à l’adresse : https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf

(13) Le Moigne, J. (1999). La modélisation des systèmes complexes. Paris, Dunod, p. 178.

Durand, D. (2010), La systémique, 11ème édition, PUF, 102p.