FRENCH : A LANGUAGE THAT HAS LOST ITS CREDENTIALS IN MOROCCO

Kamal AGOUJGAL

Professeur chercheur

Université Cadi Ayyad, Marrakech

k.agoujgal@uca.ac.ma

Résumé

Cet article a pour objectif de montrer que la langue française semble avoir été délibérément reléguée à un rang encore inférieur dans le système éducatif marocain. Après l’administration où l’on a substitué l’arabe au français, c’est dans le système éducatif que l’on constate une perte de vitesse du français au grand dam des apprenants, de la qualité de l’enseignement-apprentissage et de l’égalité des chances.

Mots clés : langue française ; système éducatif ; enseignement secondaire ; Université, bacheliers…

Abstract

The aim of this article is to demonstrate that the French language seems to have been deliberately relegated to an even lower rank in the Moroccan educational system. After administrations, where Arabic replaced French, it is now in the education system that French is losing ground, to the great detriment of learners, the quality of teaching and learning, and equal opportunities.

Keywords: French language; education system; secondary education; university, baccalaureate holders…

Introduction

Il va sans dire que la place qu’occupe encore la langue française au Maroc est toujours prépondérante. Qu’il s’agisse du tissu économique, de bon nombre d’administrations, le français est l’unique, sinon la deuxième langue de travail. Dans le système éducatif, c’est la langue d’enseignement des sciences et techniques, de la médecine et de bon nombre de disciplines et de métiers de la formation professionnelle.

Cependant, depuis l’arabisation des sciences, initiée de manière plus vigoureuse, à partir de 1978, le français semble avoir perdu progressivement sa place dans l’enseignement fondamental. Son enseignement, au collège comme au lycée, a connu une refonte totale. Des changements incessants ont affecté non seulement son enseignement, mais aussi son apprentissage et ont en fini par en amoindrir drastiquement le poids et l’importance.

- L’enseignement du français : des remaniements défiant la logique et foulant aux pieds les besoins des élèves scientifiques

La question des défaillances linguistiques des apprenants, en particulier en français s’inscrit de toute évidence dans une problématique plus large, à savoir celle de l’enseignement des langues et les langues d’enseignement. Cette problématique s’est tellement amplifiée que même les instances publiques ne la renient plus. Ainsi, en 2004, la Commission Spéciale Education-Formation (COSEF) fit-elle état de cette problématique sans y aller par quatre chemins :

« La question des langues est communément reconnue comme un facteur structurel de la crise de l’école en raison de l’incohérence des choix qui ont longtemps prévalu aussi bien en matière de « langues d’enseignement » qu’en matière « d’enseignement des langues » ; des choix qui se sont traduits le plus souvent par une faible maîtrise des langues par les élèves et les étudiants. Que ce soit la langue arabe, ou les autres langues étrangères, le niveau linguistique des étudiants reste globalement faible tant au niveau de l’écrit que de l’expression orale »[1].

Le niveau en langue française chez les élèves du secondaire et chez les étudiants ne cesse de baisser. La capacité de milliers de bacheliers scientifiques de poursuivre leurs études supérieures en langue(s) étrangère(s)[2]s’amenuise d’année en année. Rappelons, à cet égard, que l’une des mesures prises au lendemain de l’arabisation, en vue de parer à la baisse du niveau en français chez les élèves du secondaire, fut l’augmentation du volume horaire consacré à la langue française au cycle du baccalauréat. Il est passé de 4 à 6 heures par semaine, en plus de l’insistance sur le caractère utilitaire et fonctionnel de la langue française[3].

Toutefois, cette mesure fut abandonnée, douze ans plus tard, après l’adoption de la Charte et le lancement de la réforme du système éducatif, avec un retour à quatre heures hebdomadaires seulement. A noter que l’enseignement de celle-ci a fait l’objet d’une refonte totale en 2002, préconisant l’étude des œuvres littéraires intégrales pour toutes les sections sans aucune distinction. A rappeler que le programme, auquel l’étude d’œuvres intégrales se substitua, respectait au moins les différences des sections et prévoyaient deux manuels différents. Celui des sections scientifiques et techniques et celui des sections littéraires. Le premier contenait des textes scientifiques alors que le second présentait des supports à dominante littéraire. C’est ainsi qu’une mesure visant à limiter les dégâts de l’arabisation fut vite abandonnée à l’heure même où les problèmes ne font que s’aggraver.

Nous pensons que l’adoption du support littéraire au lieu du support scientifique a constitué également un problème majeur pour élèves des sections scientifiques. Pour eux, la langue française n’avait plus aucun lien avec les sciences. De plus, ce changement touchait, voire façonnait, les représentations qu’ils se font du français : une langue désormais perçue comme matière littéraire et donc secondaire, si bien qu’elle devint, dans l’esprit des apprenants, la langue de la littérature et non des sciences. S’il est vrai que cela est cohérent par rapport à la volonté de considérer l’arabe comme langue des sciences et de la modernité, il est autant plus vrai qu’en réalité c’est à travers la langue française, et uniquement à travers cette langue, qu’une minorité de Marocains, les plus aisés, ont accès à la connaissance scientifique et technologique[4].

De même, le coefficient de la matière fut revu à la baisse. La langue française, qui jouissait d’une grande importance pour les élèves des sections scientifiques, puisque son coefficient était identique à celui des matières principales (Physique-chimie, mathématiques et sciences naturelles), fut reléguée au second plan, après l’amoindrissement de son coefficient et l’augmentation de celui des matières scientifiques. En effet, après avoir été une matière principale au même titre que les mathématiques ou les sciences naturelles pour les élèves des sections scientifiques, le français, avec le coefficient 4, se rapprocha plutôt des matières secondaires, tel que le sport dont le coefficient a grimpé de 1 à 3. Inversement, les trois principales matières scientifiques se voient s’adjuger le coefficient 7 (21 au total), et même 9 pour le cas des mathématiques pour la section des sciences mathématiques.

Bien plus, la minimisation de l’importance de la langue française s’est traduite également par sa radiation de l’examen national du baccalauréat. De telles mesures ont fini non seulement par limiter l’importance de la langue française, mais également par la chute du niveau des élèves et des étudiants dans une langue qui est à la fois un outil indispensable pour la poursuite de leurs études scientifiques et techniques à l’université et un atout exigé pour l’emploi. Les études portant sur cette question sont aujourd’hui légion[5]. En 2004, la COSEF souligna que :

«Deux problèmes importants demeurent particulièrement préoccupants: d’une part le déphasage linguistique entre le secondaire où l’essentiel des enseignements se fait en langue arabe et le supérieur où l’arabisation n’a concerné qu’une partie des sciences humaines à l’exclusion des autres champs scientifiques, technologiques et professionnels, d’autre part entre la langue d’enseignement qui est l’arabe et les langues exigées dans la vie professionnelle »[6].

Si ces mesures et ces remaniements, qui limitèrent la place de la langue française, étaient au diapason d’une volonté d’encourager l’enseignement des sciences au cycle secondaire qualifiant, avaient abouti à des résultats quantitatifs notables (Voir sous-section suivante), il n’en reste pas moins qu’elles défiaient la logique et les besoins des apprenants. La maîtrise de la langue française est l’un des pré-requis indispensables pour les futurs étudiants en sciences à l’université et en même temps une condition sine qua non pour décrocher un emploi. Ces mêmes remaniements donnent du fil à retorde aux enseignants de la traduction. Désormais, les missions de rapprocher la science à la langue française et de remédier à la dualité de la langue d’enseignement des sciences sont assignées à la traduction.

- Les bacheliers scientifiques : des résultats quantitatifs importants, mais des revirements inquiétants

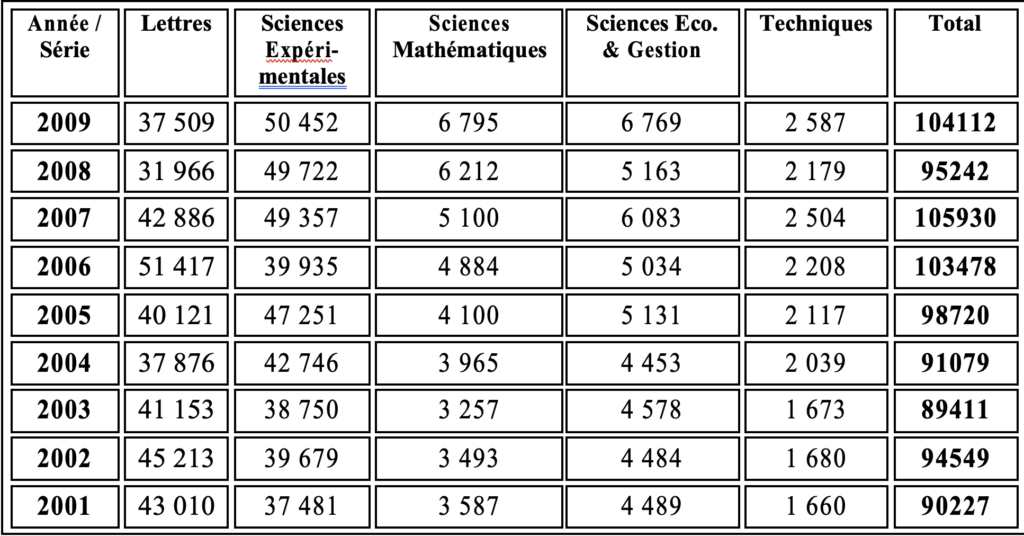

Après un équilibre qui a longtemps prévalu entre le nombre des bacheliers scientifiques et celui des littéraires, l’effectif des titulaires d’un baccalauréat en sciences et techniques commençait, à partir de l’an 2000, à dépasser celui des bacheliers en lettres et sciences humaines. En témoigne le tableau suivant :

Evolution des effectifs des bacheliers durant la période 2000-2009[7]

Si, en 2009, les effectifs des titulaires du baccalauréat en sciences et techniques (à l’exception des sciences économiques) totalisaient 59 834 bacheliers, il n’en demeure pas moins que 28 305 bacheliers seulement s’étaient inscrits la même année dans les domaines scientifique, technique, technologique ou médical à l’Université. En revanche, les filières des lettres et des sciences humaines accueillirent la même année 62 296 nouveaux étudiants[8], sachant que l’effectif de la section Lettres ne dépassait pas, la même année, 37 509 bacheliers. Nous pouvons donc déduire que 24 787 bacheliers scientifiques avaient refusé de poursuivre les études à caractère scientifique et technique à l’Université.

C’est ainsi que les étudiants inscrits dans les filières scientifiques et techniques ne dépassaient pas 21% de l’effectif global des nouveaux inscrits aux différentes institutions universitaires au titre de la rentrée 2009-2010. Avec des pourcentages beaucoup plus faibles, les études en médecine (4%), les sciences de l’ingénieur (3%) et la technologie (2%), ces spécialités portent à 29% l’effectif des bacheliers poursuivant des études à caractère scientifique (champs technique et médical inclus) contre 71% pour les autres champs disciplinaires.

Ces chiffres inquiétants et incohérents par rapport aux orientations générales de la politique éducative du pays et qui ne répondent pas aux exigences du développement économique, scientifique et surtout technologique, doublent pendant la période 2010-2014. En effet, la tendance à la hausse de l’effectif global des bacheliers s’est maintenue à une cadence effrénée, en passant de 104 112 en 2009 à 205 739 bacheliers en 2014, dont 121 256 scientifiques contre 84 483 littéraires.

Mais, comme le nombre de bacheliers scientifiques, préférant les études non scientifiques à l’université, atteignait presque la moitié, en dépit de tous les efforts consentis a priori, y compris l’intégration de la traduction, il était évident que d’autres mesures devraient être prises pour limiter cette ruée vers les champs disciplinaires non scientifiques. A cet égard, il convient de souligner que le baccalauréat de la section Sciences expérimentales fut divisé en deux options : Sciences physiques, et Sciences de la vie et de la terre. Cette spécialisation n’aurait d’autre raison d’être que de mieux préparer les bacheliers concernés aux études supérieures correspondantes.

Toutefois, cette mesure n’avait pas eu une incidence notable sur le choix des filières des Sciences physiques ou des Sciences de la vie, de la terre et de l’univers à l’université. Nous verrons dans le chapitre subséquent que les étudiants titulaires de baccalauréat Sciences expérimentales, option : Sciences physiques, par exemple, choisissent de s’inscrire dans d’autres filières. Autrement dit, la spécialité du baccalauréat ne conditionne pas les choix des étudiants à l’université. Ils s’inscrivent, indifféremment de leurs spécialités d’origine, dans d’autres filières.

Il convient également de noter que le baccalauréat Sections Lettres modernes bilingues (par opposition au baccalauréat de l’enseignement originel qui est monolingue), avait connu un changement. Le bilinguisme n’y est plus précisé. Il a été ainsi divisé en deux options : 1) Lettres et 2) Sciences humaines. C’est ainsi que le bilinguisme semble a priori loin d’être une nécessité pour les bacheliers littéraires. Or, nous ne manquerons pas de le remarquer, certains étudiants titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement originel qui s’étaient inscrits à l’université dans les filières de droit, d’études arabes, de géographie ou d’histoire, par exemple, furent contraints d’abandonner leurs études car ils étaient incapables de valider le module langue et communication, dispensé en français quelle que soit la filière choisie.

Il est, dès lors, légitime de nous poser les questions suivantes : pourquoi la moitié des bacheliers scientifiques préfèrent-ils changer d’orientation en s’inscrivant dans d’autres filières au lieu d’opter pour les sciences exactes? Pourquoi le pourcentage des études en médecine, en technologie et en sciences de l’ingénieur est-il toujours aussi réduit ? Ne peut-on pas accuser l’arabisation de l’enseignement comme le point de départ de cette déroute ?

En vue de répondre à la première question, nous avons procédé par enquête, avec comme instrument des questionnaires adressés aux étudiants de la faculté polydisciplinaire de Safi. Cette institution s’apparente tellement bien à ce type d’enquête puisqu’elle a les caractéristiques d’une université. Les résultats de cette enquête furent sans appel[9]. Les étudiants, livrés à eux-mêmes, multiplient les manœuvres pour s’en sortir.

Mais, s’il est impossible d’imputer les difficultés qu’éprouvent les bacheliers en français uniquement à la traduction scientifique, il n’en reste pas moins vrai que ce cours, qui fut instauré au terme du processus de l’arabisation, était prévu justement comme moyen pouvant préparer les futurs bacheliers à leurs études ultérieures en servant de pont ou de lien entre les études en arabe et l’enseignement en français, d’autant que le hiatus, créé par l’arabisation, entre les études secondaires et universitaires n’a pas uniquement une incidence pédagogique gravissime, mais également des effets institutionnels coûteux.

Mais, loin de « limiter les dégâts » de l’arabisation, de « colmater les brèches » et de servir cette visée, la traduction, en l’occurrence littérale, et du français vers l’arabe, semble avoir doté ces bacheliers de stratégies d’adaptation aussi bien inefficaces que préjudiciables pour l’apprentissage des sciences à l’université. Les enseignants des sciences exactes à l’université ne sont pas en reste. Face à ce problème et sous la pression d’un niveau trop faible en français de la majorité de leurs étudiants, ils commencent, à leur tour, à user de la terminologie bilingue[10].

Sous le poids d’une arabisation de plus en plus imposante dans les faits, les dysfonctionnements et les incohérences du système éducatif ne font qu’empirer. L’enseignement de la traduction, au lieu de mettre l’accent sur le renforcement des capacités linguistiques en français, vira lui aussi dans la logique de la rénovation de la langue arabe au moment même où la langue française est relayée au second plan afin de permettre, paraît-il, au plus grand nombre de collégiens de poursuivre leurs études secondaires dans les sections scientifiques.

A partir de 2014, le français fait un retour fracassant au lycée. L’enseignement des matières scientifiques est dispensé désormais en français pour les élèves ayant opté pour le baccalauréat international. Une nouvelle décision qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a suscité la colère du chef du gouvernement. En dépit de l’opposition de celui-ci et d’une bonne partie de la population, on présenta ce projet comme salutaire, arguant qu’il remplacera progressivement le baccalauréat national.

A ce moment-là, le français semble commencer à regagner ses lettres de noblesses et sa place d’antan, mais en réalité, il n’en est rien. C’est une autre manœuvre en mesure d’apporter la « ségrégation » au sein même de l’école publique marocaine. Car au moment même où l’on accuse le Maroc d’avoir manqué d’honorer les principes d’égalité des chances en ayant un système éducatif à deux vitesses : l’enseignement privé vs l’enseignement public, ses responsables donnent des promesses qui peinent à aboutir pour des raisons diverses.

7 ans après son lancement, le baccalauréat international demeure largement élitaire. La majorité des collégiens et lycéens continuent de suivre leurs cours des sciences en arabe et de ne bénéficier que de 4 au lieu de 6 heures de français par semaine. De plus, une bonne partie des professeurs des sciences les plus expérimentés refusent d’enseigner en français. Ayant préparé leurs leçons des années durant leurs leçons en français, ils se désengagèrent complètement de cette mission.

Conclusion

La mise en œuvre de l’arabisation a exigé le déploiement de moyens d’envergure : la création de l’Institut d’Etudes et Recherches pour l’Arabisation en 1960, le recrutement d’enseignants de Syrie et d’Egypte, faute de cadres arabisés au Maroc, la traduction de bon nombre de documents scientifiques…Il est par conséquent navrant de constater que la limitation des effets produits au terme de ce processus sur le niveau des apprenants, notamment en français, n’a pas suscité autant d’acharnement, ou du moins d’engagement.

Bien au contraire, l’on songea à éviter les problèmes plutôt que de les affronter en vue de les résoudre. En effet, la réduction du coefficient du français pour les sections scientifiques et sa radiation de l’examen national du baccalauréat, entre autres mesures incohérentes, n’auraient été qu’une manœuvre esquivant la réalité des dysfonctionnements criants du système éducatif. De même, à peine quelques années après son introduction aux cursus du secondaire, « la traduction scientifique », impliquant le français comme langue de travail, fut également marginalisée (coefficient encore plus dérisoire ; volume horaire plus limité ; annulation de l’épreuve y afférente de l’examen régional et national…).

Ces mesures, bien qu’elles aient abouti à des résultats quantitatifs notables en termes d’effectif des bacheliers scientifiques, ne font que renforcer davantage la problématique de l’enseignement des langues et les langues d’enseignement. Si certains étudiants avaient opéré des choix d’orientation forcée à l’université afin d’échapper au problème de la langue d’enseignement, les difficultés d’adaptation des étudiants dans les filières scientifiques s’amplifient d’année en année.

Mais, puisque les problèmes se posent avec acuité pour les bacheliers scientifiques au niveau de l’université, il appartient à celle-ci de gérer la situation. L’université a déjà introduit, au début des années 1990s, les Techniques d’Expression et de Communication dans les établissements à accès régulé, avant de généraliser cette mesure aux institutions à accès ouvert en 2003. Mais, a-t-elle à relever ce défi au moment même où elle doit faire face aux problèmes du sureffectif des nouveaux bacheliers ?[11]

Bibliographie

- Ouvrages et articles scientifiques

AGOUJGAL Kamal. 2021. « Enseignement de la traduction dans les lycées marocains : véritable solution ou simple mesure palliative ? » in AJGAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL – TACTIC Editions : Numéro II, Vol. 1, 2ème édition.

AGOUJGAL Kamal. 2021. Traduction et enseignement-apprentissage des sciences à l’Université marocaine in AJGAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL – TACTIC Editions : Numéro II, Vol. 1, 2ème édition.

BENLAZMIA, Allal .1994. « L’enseignement de la langue française dans le contexte de l’arabisation des disciplines scientifiques et la formation aux techniques d’expression et de communication dans l’enseignement supérieur marocain », in Recherches Pédagogiques, revue de l’Association marocaine des enseignants de français (AMEF).N°4,79-86. 31

BENYAKLEF, Mustafa. 1989. « Arabisation et enseignement supérieur », in revue Al-Asas, N° 92, août 1989, p. 35-43. CHAKIB, Abdellatif et al. 2013. « Obstacles linguistiques liés à l’apprentissage des Sciences de la terre au Supérieur. Élaboration d’un didacticiel de traduction des termes géologiques » in Association EPI (Mars 2013)[En ligne], URL : http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1303c.htm#BPAGE.

CHAMI, Moussa. 1987. « L’enseignement du français au Maroc : Diagnostic des difficultés et implications didactiques », Casablanca : Imprimerie Najah El Jadida. 1ère édition. DEFAYS, Jean-Marc. 2005. « Le français en crise et en cause dans l’enseignement supérieur au Maroc (synthèse) », in Actes des journées d’études : Langue, Communication et Informatique, Université d’Oujda, Maroc, pp. 99-102.

HAIDAR, Mehdi. 2012. L’enseignement du français à l’université marocaine : le cas de la filière Sciences de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers. Education. Université Rennes 2; Université Ibn Tofail kénitra, [En ligne] French. . . Consulté le 25/10/2013.

LAMRANY-ALAOUI, Rabia. 1998. « Le scientifique, l’expression, et la communication », in Recherches Pédagogiques, Revue de l’association marocaine des enseignants de français (AMEF), n° 7, 15-22. Rabat : Faculté des Sciences de l’Éducation.

- Rapports et documents officiels :

– Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Projet du plan d’action du ministère (2013-2016), mars 2012.

– Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Rapport annuel (2010) de la mise en œuvre du Programme d’Urgence, juin 2011.

– Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, 17 contrats pour le développement de l’université marocaine, Programme d’Urgence 2009-2012, Octobre 2009.

– Le Conseil Supérieur de l’Enseignement. 2009. Programme national d’évaluation des Acquis, Fascicule des sciences (PNEA 2008), mai 2009.

– Le Conseil Supérieur de l’Enseignement .2008. Rapport annuel, Volume 4 : Métier de l’enseignant.

[1] Rapport de la COSEF sur la mise en œuvre de la réforme du système d’éducation et de formation (1999-2004), cité par EL-HARMASSI, Soumya « L’enseignement du français au Maroc, trêve de relativisme culturel », Tréma [En ligne], 30 | 2008, mis en ligne le 1er novembre 2010. URL : http://trema.revues.org/155.

[2] Nous avons constaté lors de la lecture des différents documents officiels (discours royaux, rapports du CSE et de la COSEF, ainsi que la Charte) qu’on évite étrangement d’utiliser le vocable « langue française », lui substituant toujours « les langues étrangères ».

[3] Voir MEN, Instructions officielles pour l’enseignement du français au secondaire, 1994.

[4] Voir BENZAKOUR, Fouzia et al. 2000. Le français au Maroc, Paris : AUPELF-UREF.

Voir également Moha Hajjar, La mission française au Maroc VS la mission de l’école marocaine : ségrégation. A travers une étude très pertinente, l’auteur montre que 200 familles fassies s’adjugeaient la part du lion des baccalauréats délivrés par les missions françaises, si bien qu’une ségrégation s’installe entre ces familles, qui s’accaparaient également du pouvoir politique en reproduisant la même élite dominante, et le reste des Marocains.

[5] Voir notamment MESSAOUDI, Leila et BLANCHET, Philippe (sous la direction de).2013.

Langue française et plurilinguisme dans la formation universitaire et l’insertion professionnelle des diplômés marocains en sciences et technologies, Bruxelles : EME, Proximités-Sciences du langage.

[6] Rapport de la COSEF, Op. Cit.

[7] Source : Statistiques du ministère de l’enseignement supérieur de la formation des cadres et de la recherche scientifique. Evolution des effectifs des bacheliers (1990-2009). Site officiel du ministère, URL : www.enssup.gov.ma.

[8] Ministère de l’enseignement supérieur de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Statistiques universitaires (Etudiants 2009-2010). Site officiel du ministère, URL : www.enssup.gov.ma.

[9] Voir notre article intitulé : « Enseignement de la traduction aux lycées marocains : véritable solution ou simple mesure palliative ? »

[10] Voir notre article intitulé : « Traduction et enseignement-apprentissage des sciences à l’Université marocaine ».

[11] Notre article à paraitre : « Le rendement de l’Université à l’épreuve d’un dysfonctionnement qui ne fait qu’empirer »