Assya JAMA

Université Mohammed V- Souissi Faculté des Sciences de l’Education

Recherche interdisciplinaire pour l’innovation en Didactique et en Capital Humain (RIIDCH).

mariejama@gmail.com

Mots clés : Récit de vie, Communication intra-personnelle et interpersonnelle, prise de parole en public, la perception, la prise de conscience de soi et de son environnement.

Résumé

C’est paradoxal comme situation que j’éprouve en tant que praticienne et chercheuse et comme bien d’autres, de repenser son enseignement, de concevoir un nouveau programme qui doit s’étaler sur deux semestres en Langue et Terminologie (L.T.) au lieu de quatre semestres en Langue et Communication (L.C.). Il faudrait tout de même tout remettre en question pour la conception d’un nouveau programme couvrant la Langue, la Communication et la Terminologie (LCT), répondant aux besoins des étudiants en les instruisant et les formant à la fois. Quel contenu fondamental à enseigner ? Quels sont les principaux principes et valeurs à transmettre ? Comment aider d’abord ce public à se réconcilier avec soi-même pour réaliser ensuite comment approcher l’autre dans le terrain. Et permettre aux étudiants de sociologie de s’épanouir pleinement dans leur travail de recherche universitaire ?

Abstract : As a practitioner and researcher, it is a paradoxical situation for me and many others to rethink one’s teaching; designing a new program that should be extended over two semesters in Language and Terminology (L.T) instead of four semesters in Language and Communication (L.C). It would be necessary to rethink everything in order to design a new program covering Language, Communication and Terminology (LCT) and responding to the needs of the students by instructing them and training them at the same time. What are the fundamental contents to be taught ? What are the main principles and values to be transmitted ? How to initially help this audience to reconcile with themselves in order to realize how to approach the other in the field, and how to allow sociology students to fully develop in their university research activities?

Key words: Life story, intra-personal and interpersonal communication, public speaking, perception, awareness of oneself and one’s environment.

_________________________________________________________________________

Faire en sorte que l’enseignant garde le même public durant les deux semestres pour assurer une continuation dans la formation de ce même public qui est appelé à faire des études dans le terrain en utilisant toutes les démarches et techniques apprises et possibles. La nature de ces études touche principalement la sociologie générale dont l’objet d’étude est l’être humain qui est de nature très complexe.

Dans cette formation stimulante et participative, en ce qu’elle accorde le primat à la prise de conscience, en donnant à l’étudiant les moyens pour surpasser ses sources de souffrances et ses propres problèmes, les convertir en savoir-être et savoir-faire, en accueillant ses émotions avec bienveillance et chercher à construire au fil du temps en vue de transmettre cet outil aux autres à qui il a affaire, il pourrait réinvestir cet apprentissage comme méthode de travail professionnel. Il doit conférer par voie de conséquence au sujet de son vécu une valeur positive satisfaisante au lieu d’une valeur négative et autodestructive. Permettant d’apprendre que tout ce qui pourrait nous arriver n’est pas accidentel ou gratuit, non plus une erreur en soi mais il doit veiller à lui donner un sens ou une explication révélatrice des vérités profondément cachées à l’immédiat ou dans un temps indéterminé en fonction de son degré de prise de conscience, d’analyse et de décodage ou déchiffrement des messages reçus.

En se préoccupant de les former de telle façon de les rendre aptes à affronter toutes les situations qu’ils pourraient vivre avec leur échantillon représentatif ou bien leur groupe de recherche, et d’être gagnant-gagnant, de se comprendre pour pouvoir comprendre l’autre. Certes leur prise de conscience de soi-même va leur permettre de développer de nouvelles stratégies d’analyses, à savoir valoriser son passé, surtout ses expériences malheureuses en leur donnant une valeur très significative, prendre du recul par rapport aux difficultés rencontrées, être innovateur et créatif au lieu de s’enfermer dans leurs propres freins et blocages d’ordre émotionnel et psychologique en débridant leur imagination et en les outillant à rompre avec les cadres déjà établis.

Nous mettons dans cet article les programmes proposés, ils ont l’avantage certain de prendre en considération autant la problématique cité en haut et le contenu qui permettrait la gestion de ces multiples rapports qu’ils entretiennent avec chacun individuellement et collectivement. Nous tentons de démontrer dans ce travail actuel de recherche qu’il est un point crucial de toute une réflexion sur la pratique de ce genre de programme d’enseignement et d’apprentissage des étudiants de S1 et S2 en sociologie permettant à ces derniers de développer une manière d’être libre, déterminé et responsable qui fait partie de nombreux travaux qui relèvent des « soft skills » sujet de controverse en ce moment.

Le programme de S1

1. La présentation du programme, le mode d’évaluation et une activité de prise de contact « Le questionnaire de Proust/ le Blason »

2. Le 1er volet: La Langue

3. Le 2ème volet: La Communication

4. Le 3ème volet: La Terminologie

5. Le 4ème volet: Les Champs Lexicaux

6. L’évaluation écrite sous forme de plusieurs versions pour minimiser la tricherie

Le programme de S2

1. La présentation du programme, le mode d’évaluation et l’activité de prise de contact « Ma trajectoire »

2. Le 1er séminaire sur la Perception

3. Le 2ème séminaire sur la Prise de Parole en Public

4. Le 3ème séminaire sur l’estime de soi

5. Le 4ème séminaire sur Le panel et les Styles d’animations

6. Le 5ème séminaire sur la conduite de groupe, la Réunion et le leadership

7. L’évaluation orale avec des propositions au choix (exemple : Participer à un panel ou présenter trois prestations de 2 mn chacune devant un public de 30 à 50 personnes en respectant la consigne).

Le recours dans la prise de contact en S1 et S2 à des activités, axées sur la connaissance de soi et sur le récit de vie, pour se comprendre et pouvoir comprendre l’autre, la 1ère est adaptée et modifiée pour préparer l’étudiant à briser la glace devant ses collègues et à l’entrevue de sélection. Et la seconde est nouvellement créée de la conception à l’animation ; Elles s’articulent avec le passé de chaque étudiant, son expérience et avec la réalité, elles s’avèrent indispensables. En commençant en S1 par assurer par la suite un séminaire sur la communication, la remédiation linguistique, la terminologie et les champs-lexicaux, ces deux dernières sont sous forme d’activités pratiques, ont porté sur les concepts et vocabulaires qui apparaissent comme l’accès évident au contenu spécifique à la spécialité. Ils perçoivent les sujets de recherche et à présenter comme une brique participant à la construction de leur savoir en terminologie spécifique à la sociologie et maîtriser des sujets à débattre au cours de leur cursus universitaire et durant leur parcours professionnel. L’évaluation est écrite sur les quatre volets.

Le S2 se focalise sur des séminaires préparatifs de l’étudiant à une évaluation orale devant le groupe classe qui consiste à faire un choix entre minimum deux propositions à titre d’exemple participer à un panel ou faire trois prestations de 2mn chacune en respectant la consigne. Les propositions ne sont pas constantes, on pense toujours au changement et à la diversification. Cette méthode valorise le choix des sujets à présenter, la qualité de la prestation devant le public classe, ce qui permet l’apprentissage des uns la manière de présenter des autres et les variétés de sujets présentés. Ils découvrent l’intérêt de faire ces sessions de présentations quand leur prestation est réussie et leurs collègues leur applaudissent. En effet, les étudiants découragés et démotivés par ce genre de travail de recherche et de prestation devant le public classe est trop éloigné de leur zone de confort d’apprentissage, certains parmi eux désirent d’abandonner le projet et par conséquent se dévalorisent. Notre intervention vient leur faire comprendre que rien n’est facile et que tout apprentissage implique un changement dans le but de devenir capable de gérer ses émotions dans des situations de stress, qu’il nécessite certes un effort particulier et qu’il faudrait une volonté individuelle ferme pour suivre les directives claires et instructives ainsi qu’il faudrait comprendre que ce passage est obligatoire, non négociable et remplaçable par un travail à rendre. Cependant les étudiants doivent faire preuve de créativité en développant des stratégies d’apprentissage, de compréhension globale et analytique, être capable de transformer leurs connaissances, leurs compétences en trouvant des réponses efficace face à leur situation problématique à laquelle ils seront confronté après l’obtention de leur diplôme académique. Ils vont entrer facilement dans l’échange et réagir de façon pertinente aux remarques, propositions questions ou interrogations du jury.

Or, la 1 ère journée de S1 et de S2 constitue une étape introductive et d’élaboration de contrat avec les étudiants sur le programme à dispenser, les modalités d’évaluation et les principes éthiques comme normes à respecter. La contractualisation de l’engagement de chacun des étudiants constitue un mode d’entrée en relation spécifique. Il les rend plus responsable de leur acte dans un engagement mutuel en agissant sur deux paramètres le 1er est psychologique, il rassure en mettant tous les étudiants dans un climat d’assurance et le second est didactique, pédagogique et éducatif, il clarifie les règles du jeu et les objectifs, les contenus, les modalités d’atteinte et leur articulation. (Yann Vacher).

A partir de cette première journée de S2, l’étudiant est informé sur la consigne de son examen comme une véritable révolution qui installe chacun des étudiants dans un processus de responsabilisation. Dans cette perspective, l’étudiant devient autonome et responsable de faire ses choix, de les composer et les assumer comme modalité pour l’auto-organisation et la préparation durant tout le semestre avec une augmentation des possibilités de développement de l’étudiant sous l’angle d’une évaluation qui se programme par lui même, il saura également que les séminaires assurés seront un accompagnement et un socle théorique qui le prépare pour le jour d’évaluation, il a donc intérêt d’être assidu pour bénéficier d’une formation sur mesure répondant à ses besoins et à ses attentes lui permettant d’être performant lors de ses prestations en fin de semestre.

Le questionnaire de Proust

La consigne : Dessinez une rose ou une fleur et écrivez sur chaque feuille de la tige et de ses pétales les réponses à ces questions personnelles ou bien sur des fiches séparées qui permettent une mise à jour ultérieure.

En demandant à chaque étudiant d’inventer un domaine de travail fictif pouvant être en lien direct avec la spécialité de la formation. Et en se présentant, d’essayer de convaincre son interlocuteur ou les membres de jury.

1. Parlez-nous de vous

2. Quelle est votre devise, quelles sont vos principales valeurs ?

3. Quel est votre principal trait de caractère, êtes-vous positif (ve) et constructif (ve) ou négatif (ve) et autodestructif (ve) ?

4. Ce que vous appréciez le plus chez votre meilleur ami (e).

5. Quels sont vos 5 principaux défauts et principales faiblesses ?

6. Quelles sont vos 5 principales forces et qualités requises afin d’être efficace dans cette filière, dans ce poste (fictif)?

7. Commet vous passez votre temps favori ?

8. Quel est votre cauchemar (quel serait votre grand malheur) ?

9. Quel est votre rêve de bonheur ?

10. Quel est votre projet de vie, voire votre plan d’action : le temps à estimer pour le réaliser, les compétences à développer en fonction de vos objectifs à court, à moyen et à long terme ?

11. Quel est le pays où vous aimeriez vivre ?

12. Quel est votre principal rôle dans la famille ?

13. Quelle est l’association que vous voudriez créer (son nom ; ses objectifs et votre motivation, en fonction des intérêts personnels ou de votre cause à défendre) ou dans le cas contraire celle ou vous voudriez simplement passer un stage ?

14. Expliquez nous comment avez-vous géré la dernière fois la situation quand vous avez commis une erreur.

15. Quel est votre sociologue préféré et pourquoi ?

16. Quel est votre prénom favori ?

17. Est-ce que vous vous aimez ?

18. Pensez-vous être une personne de bien ?

19. Quelles sont vos attentes et vos besoins dans le module L.C.T : Langue Communication et Terminologie ?

Cette première activité que d’habitude jouait le rôle juste d’une prise de contact simple, elle a été ajustée et adaptée au besoin réel du public en question. Elle nous permet une prise de contact construite et axée sur un schéma de développement personnel, de la communication intra-personnelle, interpersonnelle, de la prise de conscience et de la réflexion sur le rapport avec son prénom, la notion de l’amour de soi, le projet de vie et la gestion du temps. Une occasion pour l’étudiant de se focaliser sur soi-même encore une fois pour se découvrir, raisonner par soi même par rapport à ce qu’on a fait, à ce qu’on fait et à ce qu’on compte faire ainsi l’occasion d’une préparation à l’entretien et comment éviter les pièges posés par le recruteur ou membres du Jury et comment être stratège dans ses réponses.

L’étudiant est sensé de se présenter d’abord : son prénom, son nom, sa date de naissance, son origine, la question qu’on se pose est-ce que tout les étudiants sont aptes à se faire vendre efficacement, en articulant bien avec une voix porteuse, au lieu d’une voix timide et effacée… Il nous parle de sa propre devise est-elle bien réfléchie ? Les concepts choisis résument-ils sa cause à défendre, ses croyances et ses valeurs. Et cette activité est également une invitation à réfléchir sur ses qualités et ses défauts les connaître d’abord et ensuite savoir les gérer en fonction du besoin, et des attentes de l’employeur pour répondre au profil dressé et relatif au poste vacant, c’est-à-dire être conscient d’en parler de ses vrais défauts ou ne pas en parler, voire les corriger pour pouvoir décrocher le stage ou la période d’essai avant de se faire embaucher définitivement ou signer le contrat.

Le principal trait de caractère qui caractérise chaque personne est en rapport avec sa propre communication intra-personnelle si la personne est négative ou positive c’est-à- dire comment elle se juge soi-même, le fait de se juger en permanence négativement on finit par adopter des ‘‘croyances autodestructives’’ ou se juger positivement c’est-à-dire avoir des croyances constructives (Gamble et Gamble). Cette prise de conscience sur son principal trait de caractère joue un rôle important dans le changement de soi, l’autocontrôle et de la mise en place des comportements positifs au lieu des comportements négatifs, un travail qui relève par excellence de la programmation neurolinguistique. Ce qu’on aime chez le meilleur ami et le plus marquant ça pourrait être même les qualités similaires et qu’on n’a pas forcément le même degré. Dans la question ‘‘ comment vous passez votre temps favori ? On cherche à mesurer si la notion du temps est d’une importance cruciale ou non et comment on le gère, car certaines personnes sont plus habiles à manipuler le temps que d’autres, elles leur arrivent de le mesurer très objectivement à la minute près en utilisant la montre et le calendrier. Tout en créant un débat très instructif et révélateur de pièges à éviter également dans plusieurs pistes d’intervention.

Ils leur arrivent de trouver la question ‘‘ Est-ce que vous vous aimez’’ une question qui suscite beaucoup de réflexions inattendues, au quelle ils n’ont jamais pensé. Cette réflexion nous interpelle de penser un moment sur notre rapport avec la notion de l’amour de soi, de l’acceptation de soi et de la valorisation de soi et également de la perception des autres à notre égard.

Réfléchir sur son projet de vie et le présenter en le distinguant du rêve de bonheur, un rêve à souhaiter qui reste irréalisable alors que le projet de vie nécessite une planification, une énumération des compétences à développer et à en déterminer le temps de réalisation.

Cette première étape sera l’occasion pour les étudiants de se présenter et de prendre la parole face au groupe classe. Les enregistrer quand c’est possible et surtout quand le taux de l’effectif le permet pour leur donner encore la parole sur leur ressenti ici et maintenant en permettant aux autres de réagir aussi. Cet enregistrement aura pour objectif un visionnement ultérieur et encore une la question sur le ressenti ici et maintenant après la découverte de soi devant la caméra, acceptation de soi ou refus, en ouvrant le débat en donnant le droit au public présent de réagir par des commentaires constructifs et des questions enrichissantes. En les préparant au travail de coopération et d’entraide et non pas de favoriser un climat de concurrence mais de défis de soi-même, de croyance en soi ainsi qu’en ses compétences.

Ma trajectoire

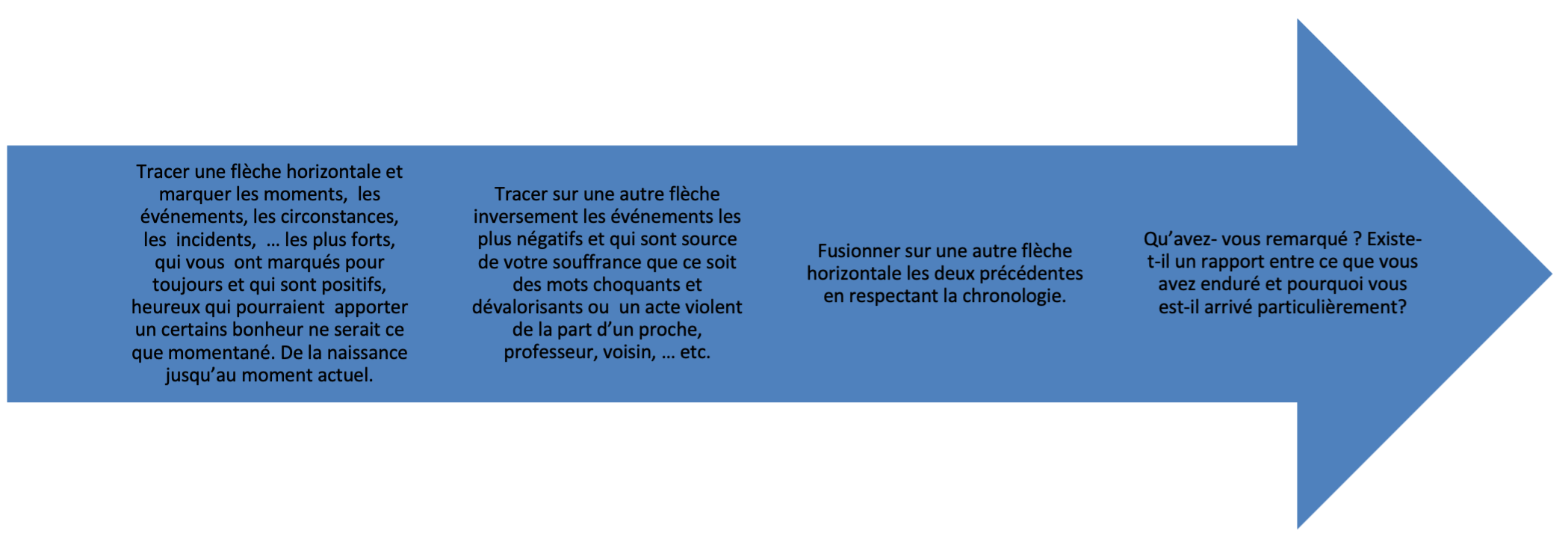

La consigne en 6R:

1. Réfléchissez et répondez aux éléments demandés sur l’axe de votre vie.

2. Rédiger et relier quatre scénarios en se basant sur quatre éléments les plus significatifs de votre trajectoire qui pourraient éventuellement à votre sens changer totalement votre vie actuelle.

3. Relire et repenser le scénario le plus important des quatre et dire pourquoi ?

Cette deuxième activité est en rapport avec le récit de vie. Elle nécessite l’implication du groupe classe et de son acceptation du contrat à établir au début de la séance entre les étudiants et le professeur et les étudiants entre eux, une condition de discrétion, qui est de mise. En déterminant les termes du contrat devaient répondre aux besoins identifiés et objectifs retenus, l’engagement dans l’activité, du moment que les règles du jeu sont clarifiées et la rassurance est établie, permet l’entrée en relation avec le groupe d’étudiants. Le degré d’implication de chaque étudiant dépendra de son désir, de sa volonté et de son déterminisme de débloquer ses propres complexes, tout ce qui pourrait présenter des freins et blocages à sa communication, d’adhérer au projet de les accompagner dans leur changement avant de passer à la démarche d’appréhender les comportements passés et actuels des groupes humains à étudier dans le terrain.

« Ma trajectoire » a permis à l’étudiant de mener une réflexion sur soi-même et de prendre du recul par rapport à son vécu, ses expériences surtout malheureuses, pour faire une lecture constructive de son propre parcours. En s’acceptant, il finira par réaliser l’estime de soi, se valoriser et croire en soi. C’est également une opportunité à chacun de se réconcilier avec soi-même. En effet, cette activité entame une vaste réflexion sur soi et sur la valeur de la thérapie par l’approche biographique. D’après Daniel Bertaux (1997), on parle de récit de vie quand une personne raconte à une autre sa vie par la narration de certains détails de son expérience. Il s’agit d’un discours narratif improvisé relatant son histoire «réelle » au cours d’une situation de communication.

Lors de la présentation orale de ladite activité, l’étudiant est libre de présenter au moins un axe de vie de son choix, et puisque l’effectif est plus important, on leur recommande de laisser ce qui relève de l’axe de vie négatif et douloureux pour un autre moment particulier, à présenter à titre individuel. Et quand il s’agit d’éléments partagés en commun avec d’autres étudiants, on leur programme une autre séance à part, en établissant de nouveau le contrat de discrétion les uns vis-à-vis des autres participants. Lors de la séance suivante, les étudiants expriment, de manière générale, leur ressenti d’après ce que ce passage leur a procuré de bien-être qui représente une forme de thérapie personnelle incontournable et qui s’inscrit dans sa formation universitaire. Elle représente également un soulagement et un moyen pour mesurer la difficulté de l’autre qui représente l’objet de l’enquête dans le terrain et qui n’est pas mise en œuvre dans les pratiques sociologiques lors de leur formation.

Avoir des méditations sur ses propres comportements pour mieux se comporter face aux autres, le but principal étant de les écouter, de leur donner une opportunité d’extérioriser la zone cachée (D’après la fenêtre de Johari, Quadrant III, inconnu des autres). Il s’agit de parler des informations connues uniquement par le candidat en question qui se situent dans la zone cachée à dessein. Ils sont accueillis dans un contexte rassurant en leur apportant un certain confort, bien être contribuant au développement de la confiance en soi. Un accompagnement s’avère indispensable durant tout le semestre et avec la possibilité même de garder le suivi plus tard quand le besoin est, et ce à tout moment des deux semestres et en fonction de nos disponibilités et la disposition de l’étudiant en question. Cette démarche les aide à valoriser le non-dit, les souffrances, les expériences qu’on pense un malheur en soi, et à apprendre à prendre de bonnes décisions. Nous essayons de donner les paramètres qui sont en jeu, approche qui permet de mettre en place une rétroaction réflexive et personnalisée en exploitant tout le potentiel de l’étudiant pour atteindre une cohérence avec son passé, son présent et son avenir. ‘‘ Ouf ! Comme je me sens plus libre ’’, c’est en quelques sortes le maître-mot prononcé dans la plupart du temps par les étudiants. Si l’on prend l’exemple des cinq cas de figure d’étudiantes victimes de relations incestueuses ou un harcèlement sexuel de leurs proches. Cette démarche était, pour elles, une voie pour une nouvelle vie plus indépendante et responsable, en développant un projet de vie et en s’accrochant davantage à leurs études comme moyen pour parvenir à réaliser leur projet de vie. Pour d’autres, qui sont mariés, ils ont compris chacun la source du dysfonctionnement dans le couple : l’absence de communication ne serait-ce que dans l’expression de l’amour du conjoint vis-à-vis de son épouse et vice-versa, le problème de perception relatifs à leurs attentes et renforcé par l’écart dans le niveau éducationnel ou de l’ordre du culturel ou d’autres obstacles à la perception (Gamble et Gamble, 2011), en tenant compte du facteur de l’écart dans le couple en matière d’âge.

Les étudiants de S2 de certaines promotions ne se sont pas contentés de se limiter à la consigne au pied de la lettre dans leur présentation, mais ils ont ajouté des messages très pointus et forts aux étudiants les plus jeunes ou qui manquent de sens de la responsabilité.

Le 1er volet : la langue

Dans ce volet, on définit la langue, la phrase et son organisation. L’analyse de la phrase complexe en termes de propositions : juxtaposition, coordination et subordination : la proposition indépendante, principale et subordonnée complétive, relative, interrogative, infinitive, participe et circonstancielle de temps, de cause, de condition, de comparaison, d’opposition, …etc. En ce sens le but véritable n’est pas de faire étiqueter chaque type de phrase, chaque fonction. On cherche plutôt une mise à distance réflexive au service de la lecture et de la respiration qui s’éloigne de l’emploi ordinaire, utilitariste des fonctions des propositions dans la phrase complexe par exemple. Dans ce sens, plus récent, on passe à l’analyse de la phrase au service des techniques de la lecture et en l’articulant avec la respiration pour une prise de conscience de sa respiration et le développement de son rythme régulier : la respiration claviculaire, médiane ou diaphragmatique et ventrale. Ainsi, une grande attention se rattache-t-elle aux exercices de la respiration et son rôle dans le bien-être de l’individu. Le cours de langue ne trouve pas sa fin dans cette seule activité procédurale, mais il est déployé au service des techniques de la lecture et de la prise de conscience de sa propre respiration. Cela consiste à proposer dans un climat requis de rigueur et d’attention, très rapidement à tout le groupe classe comment être apte à lire correctement et clairement à haute voix devant son auditoire en respectant son bien-être et les normes de la lecture avec la prise de conscience de la pratique de sa respiration en ponctuant son discours ou sa lecture et comprendre qu’il ne s’agit pas d’articuler du bout des lèvres mais de mettre en œuvre tout un mécanisme intellectuel à la fois.

La lecture est devenue, dans le milieu universitaire, un effort colossal demandé aux étudiants adolescents, dont on sait que cet apprentissage et l’enseignement de la lecture n’était pas uniforme au niveau des lettres et des mots comme il se doit en respectant les règles grammaticales, l’articulation, la phonétique…, et les particularités de la langue française, ses exceptions qui dépassent les règles qui structurent cette langue étrangère, une langue dans toute sa complexité. On n’écrit pas toujours ce qu’on doit prononcer, il faudrait apprendre le mot comment il se prononce et comment il s’écrit et ce qu’il signifie dans différents contextes. Le problème linguistique, qui ne représente qu’un élément du schéma de la communication de Jackobson, influe négativement sur le niveau des étudiants qui forment déjà un groupe très hétérogène. Il s’agit de trois problèmes : la langue, le caractère hétérogène du groupe et le niveau qui sont interdépendants. Il faudrait reconsidérer encore d’autres problèmes entre autres le choix de la filière est-il vraiment par conviction ou recommandé par les proches ou un effet de mode.

Le 2ème volet : la communication

A partir d’une mise en situation, on donne une définition de la communication. L’étude des types de communication, des éléments du schéma de la communication d’après Roman Jackobson, Claude Shannon et Warren Weaver, en s’attardant sur la nouvelle structure de Gamble & Gamble sans oublier de démontrer le schéma de la déperdition de l’information entre deux interlocuteurs. De même, sont pris en considération des modèles de communication (le modèle de communication de Gamble et Gamble, la spirale de communication de Dance, la rencontre des spirales des modèles de communication dans les relations), c’est pour autant les fonctions de la communication (la connaissance de soi et des autres, les relations véritables, l’influence et la persuasion, et le développement professionnel), ainsi que les principes de base de la communication (dynamique, unique et irréversible, involontaire et l’influence du groupe culturel : l’individualisme et le collectivisme, la communication riche ou pauvre dans un contexte donné, la distance hiérarchique et enfin la masculinité et la féminité, la communication, et l’éthique, la révolution des médias et de la technologie). De manière générale, on termine par la mise en pratique de ces aptitudes à la communication.

Le 3ème volet : la terminologie

Ce volet s’ouvre sur une définition de la terminologie, de la sociologie et fournit également des indicateurs sur l’éthique du chercheur en sociologie.

Au lieu de dicter les concepts de la terminologie, on donne comme activité à faire chez soi, de lire activement les définitions et de choisir le concept correspondant à chaque définition. Exemples: Panel, anomie, aliénation, associations, positivisme, groupes, rumeur, altruisme, solidarité, S. organique, S. mécanique, intégration, genre, ethnies, ethnométhodologie, suicide, la division du travail…

Pour mieux comprendre ce que représente la vie d’un chercheur en sociologie, on les dirige de faire des recherches sur les principales biographies de certains sociologues comme : M. Weber, A de Tocqueville, V. Pareto, E. Durkheim, A. Comte, K. Marx, Montesquieu, Ibn khaldoun…etc.

Pour mieux se familiariser avec le lexique de spécialité, on leur recommande de lire les deux ouvrages de références : La sociologie de A à Z de Frédéric Lebaron, et la sociologie pour les nuls de Jay Gabler et Alexis de Trémoulinas, qui vulgarisent cette science auprès des chercheurs et débutants non francophones.

Le 4ème volet : les champs-lexicaux

Dans ce volet, on cherche à ce que l’étudiant acquière du lexique en maîtrisant le sens des mots dans un contexte donné, en proposant une série d’exercices qui regroupe chacune un champ lexical dans lesquels il faudrait compléter les définitions du mot en question au moyen des mots mis dans l’encadré correspondant au champ lexical : le vocabulaire du raisonnement ; le temps et le lieu ; l’ordre de grandeur et d’importance ; quantités et qualités ; quelques contraires ; le clair et l’obscure ; d’accord, pas d’accord ; pouvoir, volonté, soumission ; aAgir et ne pas agir ; les actes de parole ; la vie, la destinée ; la vie intellectuelle et psychique ; caractères et comportements (a) et (b) ; le bien: quelques qualités ; le mal: quelques défauts ; sentiments et jugements.

L’évaluation écrite

L’évaluation écrite porte sur ces quatre volets. Il s’agit de prévoir quatre à six versions différentes sur les 4 volets et dont les questions sont similaires ou subissent un petit changement dans la formulation ou dans l’ordre de placement pour garantir le même niveau de l’examen et d’être justes. En gardant à l’esprit que le principe est d’éviter aux étudiants voisins de recopier les réponses les uns des autres, ou que l’étudiant propose le concept clé ou le nom du sociologue en question, on pourrait également demander de définir certains concepts, et ceci au niveau de la terminologie. Proposer une dizaine de mots de différents champs lexicaux à les mettre dans leur contexte, et ceci concernant le volet des champs lexicaux. Et donnant des situations de communication auxquelles ils doivent répondre pour vérifier leur apprentissage et leur compréhension du séminaire, de même pour le volet langue, il ne s’agit pas de questions directes mais plutôt intelligentes qui nécessitent beaucoup de réflexion de la part de l’étudiant.

En S2, c’est plutôt des séminaires sur la communication : la perception, la prise de parole en public, les styles d’animation. Le programme de S1 s’avère une préparation pour une évaluation orale. Nous avons vu durant notre modeste expérience que les étudiants arrivent à l’Université avec un bagage linguistique très limité, mais le plus souvent mémorisé dans une confusion extrême. En somme, le but est d’élargir le répertoire souvent restreint car limité aux seules tournures écrites.

La 1ère séance de S2 constitue une étape introductive et d’élaboration du contrat avec les étudiants sur le programme à dispenser, en tenant compte de leur besoins exprimés, les modalités d’évaluation et les principes éthiques comme normes à respecter. A partir de cette première journée l’étudiant serait informé sur la consigne de son examen, c’est lui donner une nouvelle façon de se préparer à l’examen et le composer à sa façon comme on compose nos plats au restaurant à la carte, ce qui devait déboucher, pour l’étudiant, sur la joie d’apprendre, en le rendant plus responsable de ses choix, dans la prise de décision, en lui donnant suffisamment d’outils pour se préparer et développer ses compétences personnelles et professionnelles.

Le programme de S2

Pour être court, nous dirons que dans la première séance, on recourt, en dehors de l’activité expliquée et animée, à une présentation du programme : proposition de séminaires, analyse des besoins et attentes. D’une certaine façon, on peut dire que l’identification et l’expression des besoins individuels des étudiants pourrait nous aider à dégager ceux en commun et finir par faire un choix.

En effet, il va de soi que la principale préoccupation des étudiants est comment réussir ce module, c’est pourquoi on présente le mode d’évaluation ou bien des propositions au choix soumis au vote qui responsabilise davantage les étudiants en les impliquant dans la prise de décision. Enfin, l’établissement du contrat entre le professeur et ses étudiants et des étudiants entre eux. Le programme de S2 se focalise sur cinq séminaires :

Le 1er séminaire porte sur la perception

Elargir le champ de vision des étudiants est une manière de mieux les aider à cerner et d comprendre la réalité de la société à laquelle ils appartiennent, en proposant aux étudiants à partir d’une mise en situation, l’étude de la « perception » en passant par trois étapes : la sélection, l’organisation et l’interprétation des stimuli.

Les principaux obstacles à la perception : les attentes, les erreurs de sélection, les premières impressions, l’effet de halo, les stéréotypes, les préjugés, le ‘’ tout savoir ‘’, l’aveuglement, les inférences, les principales différences entre fait et inférence.

La question de savoir les influences externes comme la culture, le sexe, les médias et la technologie. Et on s’arrête sur comment mettre en pratique ses aptitudes à la communication.

Le 2ème séminaire : la prise de parole en public et l’entrevue de sélection

On débute notre cours par une mise en situation qui nous permet, comme dans un certain nombre de cas de figure, d’utiliser un support efficace pour faire comprendre les objectifs du cours, en l’occurrence la communication en public, en plus de leur faire subir un test pour mieux se connaître. Un orateur efficace doit passer par une auto-analyse bien profonde, déterminer le type de public. Il s’agit donc de passer par l’analyse de l’auditoire et en déterminer les caractéristiques ainsi que l’attitude. Vient ensuite la préparation de la prestation. La nature de la présentation comprend le contexte, le discours informatif, le discours argumentatif et le contenu.

Ce chapitre présente l’aisance en public par la gestion de son trac, en connaissant ses causes (le trac, la peur : de l’échec; de l’inconnu; d’être jugé et des conséquences), par le contrôle de l’anxiété (l’identification des sensations, le contrôle des pensées, la visualisation et la maîtrise de son stress (exercices de relaxation), par apprendre l’importance de la répétition, les secrets de la communication en public efficace, par la maîtrise de la communication non verbale en public (la tenue vestimentaire et les ornements, la posture, les gestes, le contrôle, les mouvements et les expressions faciales, le contact visuel et la mise au point vocale) ; la dissimulation; l’intensification; la neutralisation, le contact visuel, la mise au point vocale: le volume; le ton ; le débit; les ruptures, la qualité de la langue et le charisme. L’entrevue de sélection : la préparation à l’entrevue, les peurs courantes, les types de questions, la gestion des impressions en entrevue (la simulation d’entrevue).

On termine par l’ensemble d’exercices d’articulation, de la lecture à haute voix ; du geste et de l’attitude ; de la relaxation et de la respiration ; des jeux des mots et des idées ; de l’improvisation ; de la reformulation et de la communication, en fonction des besoins réels de chacun des étudiants en recourant à ceux proposés dans les travaux d’Hélène Sorez sous forme de polycopié.

3ème séminaire : l’estime de soi

Une mise en situation est un aspect essentiel pour débuter le cours qui comporte en soi un support illustrant. C’est sur la question de l’estime de soi qu’il porte. Pour passer ensuite à définir l’image de soi, en précisant les caractéristiques de l’image de soi (l’expérientielle, la multidimensionnelle, l’active et l’adaptative, la changeante et la stable, par rapport au changement et le produit social); à présenter les facteurs contribuant au développement de l’image de soi (les stimulateurs et les détracteurs ; le jugement réfléchi ; l’autoévaluation de son efficacité ; l’autoréalisation des prophéties ; la comparaison sociale et les messages culturels intériorisés); et on passe à l’estime de soi en soulignant les principales caractéristiques d’une estime de soi positive et négative via l’évaluation de soi, l’atteinte des objectifs, la sensibilité à l’échec et au succès et l’amélioration de l’estime de soi par le rapport à soi et le rapport aux autres. Dans la perspective de donner les outils de comment améliorer l’estime de soi; cette gestion de soi par la présence ‘contraire d’absence’; c’est l’aisance et l’assurance; le charisme, M. Weber parle de vocation; de savoir quels sont les liens entre la fenêtre de Johari et la présentation de soi pour mieux se connaître en déterminant les zones : cachée, ouverte, aveugle ainsi l’inconnue de soi, ceci par une prise de conscience et pour enfin prendre conscience de ses conduites authentique et stratégique à travers l’auto-observation et les facteurs d’influence et terminer par la mise en pratique de ses aptitudes à la communication.

4ème séminaire : Le panel, les styles d’animations et le leadership

Une vidéo à visionner d’un panel diffusé à la télévision et lancer un débat sur le thème abordé, sur le style adopté par l’animateur dans sa gestion du panel… Et on passe par la suite à étudier :

• 1. Le panel structuré: sujet à débattre, les participants, questions de débat validées, La gestion du temps accordé.

• 2. Les styles de leaders: Les leaders de type X et Y, le leadership autoritaire, le laisser-faire ou le démocratique. Décrire comment les deux grandes théories situationnelle et fonctionnelle de leaderships ont permis de mieux comprendre le leadership, en mettant l’accent sur la différence entre le leadership féminin et masculin.

Et finalement on termine le séminaire par tout un processus d’une mise en pratique de ses aptitudes à la communication et par des simulations en classe.

5ème séminaire : La conduite de groupe et la réunion

La mise en situation ou le travail sur le cas donné, après une lecture silencieuse, on annonce clairement aux étudiants l’ouverture de la discussion. Et de là, on définit si le groupe est orienté vers le groupe et son rapport avec la tâche. Cependant, il ya un retour sur les relations interpersonnelles pour se focaliser sur l’esprit d’équipe dans une approche gagnant-gagnant.

Favoriser la cohésion et la coopération, la collaboration par opposition à la compétition. En déterminant les avantages et les désavantages du travail en petit groupe, la pensée de groupe, les rôles liés à la tâche et ceux liés à l’entretien des relations, la motivation individuelle et la motivation pour le travail d’équipe. Les techniques décisionnelles les plus courantes(le vote majoritaire, la prise en considération de l’opinion du leader, le consensus) et le remue-méninge.

On passe ensuite à l’homogénéité de l’équilibre psychique. Le sexe et le travail en petit groupe, la culture et les comportements en groupe, les types de personnalités stéréotypes, typologie des personnes et enfin, les types de réunion. ‘Le style est celui de la conversation’ d’après A. Conquet. Les techniques de la réunion-discussion avec les contributions également du groupe spectateur dans les simulataions.

En conclusion de cette intervention, nous soulignons la mise en pratique de ses aptitudes à la communication, d’être conscient des techniques à utiliser, des variétés des situations et des rôles.

L’évaluation Orale

L’examen oral consiste à faire un choix entre deux propositions devant un public de 30 à 50 étudiant (e)s, il est cependant indispensable de commencer par faire des présentations en étant tout naturel et spontané et de terminer par une invitation à poser d’éventuelles questions ou faire des commentaires constructifs. Le but étant de parvenir à faire une évaluation du développement de la personnalité de l’étudiant et de sa confiance en lui qui sont des attitudes primordiales à manifester ce jour J. C’est d’abord la nature de sa motivation et la manière personnelle et unique de la présentation qui compte, sans faire un étalage de connaissances ni faire de récitation. En révélant ses meilleurs atouts qui sont les traits saillants de l’affirmation de soi.

L’étudiant est évalué à travers une grille d’évaluation sur un ensemble de points à examiner d’abord l’originalité des thèmes et la singularité des choix ensuite le ton de la voix, le débit, le regard et la gestion du temps. L’étudiant devrait passer en revue tous ces points de cette grille de référence. Si les différents sujets abordés apparaissent comme un désordre, ils ne doivent quand même pas passer comme une incohérence ou illogique et d’ailleurs les étudiants ont le droit et la possibilité de faire un choix de sujets qui ont de nombreux recoupements entre eux ou sont complémentaires :

1. Participer à un panel structuré de 5 personnes pour 30 mn et 9 personnes pour 1 h y compris l’animateur. Un panel bien organisé qui ressemble à un débat intellectuel et réel.

Ou bien :

2. Présenter trois prestations de 2 mn chacune sans lire ses notes :

Un aspect des miracles sociologiques (concernant un fait social) à partir du Coran et la Sunna ; ex : le mariage en islam, la viduité, l’héritage, le divorce, les personnes âgées, les orphelins, la zakât, la pauvreté, … etc.

Une étape de la pensée sociologique de l’un des sociologues suivants : Ibn Khaldoun , Montesquieu , A. Comte, K. Marx, Alexis de Tocqueville, E. Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber, …

Présenter un des concepts suivants : Les Valeurs – La Violence – La Famille – L’Utopie – La Tradition – La Théorie – Le Système – L’autorité – Le capitalisme – Le symbolisme social – Le Pouvoir – Les Mouvements sociaux – Le suicide – L’Objectivité – L’influence – Les Normes – La Méthodologie – La Mesure – L’Inégalité – Le Consensus – Le charisme – Le crime – La modernisation – …

Conclusion et recommandations

Pour conclure cet article, nous soulignons que les activités de démarrage des deux semestres peuvent être hybridées ensemble si nous devons travailler avec un groupe pendant un seul semestre. Le travail sur soi qui est à la base des psychothérapies en donnant la possibilité à chacun des étudiants de porter sur lui-même un regard nouveau de lecteur réflexif, d’analyste objectif dont la technique est de se forcer de trouver une réponse satisfaisante à ce qui lui arrive réellement et de l’accepter, ainsi que celle du questionnement qui devait lui permettre de se percevoir lui-même.

Domaine difficile à entreprendre que celui du développement, surtout personnel, car on touche là à l’estime de soi ; à la perception des autres ; à la réconciliation avec soi ; à l’amour propre ; à la communication, aux ondes et à l’énergie positives ; à la gestion des émotions, au trac, au stress, au temps, aux conflits… Par ailleurs, s’il est évident que la motivation individuelle a une corrélation directe avec le degré d’implication de chacun et le résultat obtenu, il est non moins évident que se rassemblent et se résument sur la question du développement personnel et professionnel, l’objet de ces programmes, les nombreuses données de la vie sociale de l’étudiant, en particulier de la filière de la sociologie (dont la complexité tient au fait de la langue d’usage, en l’occurrence le français dans ce module. Tout ceci trouve son origine dans l’enfance : la tricherie dans les réponses aux examens, un phénomène qui se généralise, la prise de notes est remplacée par la prise de photo des diapos ou l’enregistrement des cours par téléphone ou magnétophone, la perception du marché d’emploi, et j’en passe, contre ces manières de faire qui sont plus difficiles à changer qu’on ne le croit s’il n’y a pas suffisamment de volonté et de motivation de la part aussi bien du professeur et des étudiants, ceci exige une fois encore la persévérance et l’assiduité des étudiants et la prédisposition au changement. On fait référence là à la mise en place de nouveaux comportements qu’il faudrait changer et non seulement corriger.

On sait maintenant que chaque déploiement des deux programmes donne lieu à des imbrications qui prennent du sens sur chacun des concepts de l’intitulé du module Langue, Communication et Terminologie. Le programme de S2 doit être complémentaire à celui de S1. Cette recherche a aussi mis en évidence que cet espace d’étude est un espace de théories et de pratiques sur le développement personnel et professionnel. En effet, la décision d’assister et de participer est le plus souvent individuelle et un acte responsable révélant le consentement au contrat psychologique, pédagogique, éducatif et didactique.

Nous voudrions recommander au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’introduire dans la nouvelle réforme aux étudiants de 1ère année avant de s’inscrire dans une filière de passer une année de certifications linguistiques, en optant pour une langue imposée et deux au choix en fonction des langues requises pour la filière, et que la présence soit obligatoire dans les établissements supérieurs à accès ouverts.

A noter que ce module est en perpétuel changement. A l’instar de celui des TEC (techniques d’expression et de communication), qui est devenu LC lors de ce changement survenu dans le programme avec l’intégration de l’élément de la langue et qui a posé de sérieux problèmes de reconversion des professeurs des TEC qui sont essentiellement de formation littéraire, scientifique, économique, juridique, … etc

Ce module a connu un nouveau recyclage à la suite d’autres réformes pour devenir LT, c’est-à-dire langue et terminologie en éliminant l’élément fondamental de la formation de ces enseignants, à savoir la communication proprement dite, et en la remplaçant par la terminologie. Il fallait que ces professeurs se focalisent sur la terminologie de spécialité de la filière concernée, en particulier aux facultés des lettres où les départements sont très variés, tels que l’histoire, la géographie, les études islamiques, la sociologie, la psychologie…Au même moment, d’autres départements, comme celles des langues le même intitulé du module LC ou Français tout court est resté sans changement.

Le module de langue et terminologie au département de sociologie correspond à une spécialité qui nécessite un professeur de la même filière. C’est lui qui pourrait intégrer les concepts et la terminologie de spécialité visdans toutes leurs dimensions contextuelles.

Références bibliographiques

D. Anzieu et de J- Y. Martin, La dynamique des groupes restreints, éd P.U.F. P 136.

Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, éd tel gallimard, Mesnil-sur- l’Estrée 2013.

Daniel Bertaux, Les récits de vie, Nathan (1997), cité par Yvonne Giordano (2003), dans : Conduire un projet de recherche, une perspective qualitative, les essentiels de la gestion, éd, ems, Management et société, Paris, P. 137.

Raymond Boudon, François Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie ; éd PUF, Paris 2011.

Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard- Pierre Lécuyer, Dictionnaire de la sociologie, les principaux concepts – Les différents courants – Les grands auteurs – Les œuvres les plus importantes, éd Larousse , Madrid 2012.

André Conquet, Comment travailler en groupe efficacement… , éd du Centurion-formation, Paris 1968.

Sous la direction d’Eric Pezet, Management et conduite de soi, Enquête sur les ascèses de la performance, AGRH, éd. Vuibert, Paris, 2007.

Sous la direction de Michèle Gabay, Guide d’expression orale, éd Larousse, France 1990.

Jay Gabler, Alexis de Trémoulinas, La sociologie pour les nulls, éd. First, 2010

Teri Kwal Gamble, Michael Gamble, Communiquer et interagir, éd Chenelière McGraw-Hill, Québec 2011.

Frédéric Lebaron, La sociologie de A à Z, éd Dunod, 2008.

A. Souché, J. Grunenwald, Grammaire Française, éd Fernand Nathan, Paris 1966.

Claude Lebrun, Français 1000 mots pour réussir, éd Belin, 1987. P 36 -73.

Bernard Legrand, L’image de soi ou la communication réussie, éd ellipses, Paris 1990

Roger Mucchielli, Le travail en équipe, collection Permanente en Sciences Humaines, é d E.S.F, 1992

Roger Mucchielli, La conduite des réunions, Connaissance du problème, éd E.S.F, Paris 1983.

Hélène Sorez, Prendre la parole, éd Hatier, Paris 1976.

Source : tiré de LUFT, J. (1984, 1970, 1963). Group Processes : An Introduction to group dynamics.

Yann Vacher, Diversifier ses pratiques d’engagement de la maternelle à l’Université, éd Dunod, 2008, P.34.